Quattro parole su Pierluigi Cappello

Mercoledì, 25 marzo 2015, il Gruppo Lettura del Liceo scientifico Torricelli di Maniago ha incontrato Pierluigi Cappello. Non di persona. Stava già peggio. Ma ha discusso del suo romanzo Questa libertà. E ce lo sentivamo vicino e amico. Ci chiedevamo nella recensione se sarebbe stato il primo romanzo del poeta. Altre prove di scrittura sono venute, tra cui Ogni goccia balla il tango. Rime per Chiara e altri pulcini con illustrazioni di Pia Valentinis. E scritti in prosa, ma romanzi no. Lo ricordiamo oggi riproponendo quella recensione.

Mercoledì, 25 marzo 2015, il Gruppo Lettura del Liceo scientifico Torricelli di Maniago ha incontrato Pierluigi Cappello. Non di persona. Stava già peggio. Ma ha discusso del suo romanzo Questa libertà. E ce lo sentivamo vicino e amico. Ci chiedevamo nella recensione se sarebbe stato il primo romanzo del poeta. Altre prove di scrittura sono venute, tra cui Ogni goccia balla il tango. Rime per Chiara e altri pulcini con illustrazioni di Pia Valentinis. E scritti in prosa, ma romanzi no. Lo ricordiamo oggi riproponendo quella recensione.

Pierluigi Cappello ha pubblicato negli anni, a partire dal 1994, diverse plaquettes di poesie raccolte, seppur in modo antologico, nel 2013 nel volume edito dalla Bur col titolo Azzurro elementare.

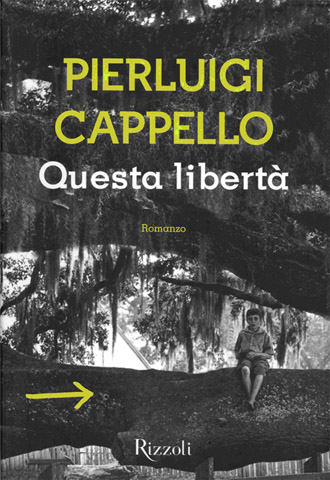

Nello stesso anno, sempre Rizzoli ha pubblicato il primo (?) romanzo di Cappello dal titolo Questa libertà. Un poeta che scrive un romanzo non è di per sé una novità: Questa libertà va ad aggiungersi ad altri esempi illustri dal Codice di Perelà di Palazzeschi a Ernesto di Saba. E si potrebbe continuare fino alle più recenti prove di Gianmario Villalta. Però qualche domanda i lettori se la pongono: perché uno scrittore che per vent’anni ha trovato nella poesia il suo strumento espressivo, d’improvviso scrive un romanzo? Perché così -romanzo- c’è scritto in copertina. E allora bisogna forse esplorarlo, il romanzo. A cominciare dall’indice.

Secondo l’indice il romanzo si sviluppa in cinque capitoli, più i ringraziamenti. In realtà al primo capitolo, L’uomo che viveva con le porte aperte, vengono premesse tre pagine nelle quali P. C., così si firma, introduce il suo romanzo fornendoci le chiavi di lettura delle pagine che seguiranno. Ne riassumo brevemente il contenuto.

Nella prima riga compaiono le parole chiave: parole, appunto, e corpo: Ci sono parole senza corpo e parole con il corpo. Bisogna che le parole leggere, i concetti, assumano un corpo, ma i corpi hanno bisogno di parole per alleggerirsi e prendere il volo. Un uomo seduto che legge, dice Pierluigi, non sta fermo. Questa è l’immagine che Pierluigi dà di sé: un uomo che legge. Ma proprio per questo vola. Più veloce delle navi spaziali immaginate da Stephen Hawking, dice Pierluigi qualche riga dopo. Perché Pierluigi fa riferimento proprio a Hawking, fra i tanti che hanno parlato, magari in modo anche più immaginifico del tempo e dello spazio?

Perché Hawking, come tutti sappiamo, passa la vita su una sedia a rotelle. Anche Pierluigi passa la vita su una sedia a rotelle. E (anche) di questo il romanzo ci parla. Perché siamo di fronte a un romanzo autobiografico. E in queste tre prime pagine compare spesso il pronome io. Comparirà anche nelle pagine successive, ma in modo più defilato, mescolato comunque ad altri personaggi. Il romanzo ci parla del corpo, delle parole e del volo. Su queste tre parole chiave tutto il racconto s’incardina. Cos’è successo? Pierluigi ce lo fa scoprire con calma, con i tempi di un romanzo. Perché romanzo è la quarta parola chiave.

Prima di provare a dire qualcosa del romanzo ho bisogno di fare un’osservazione: ho cominciato a parlare del nostro autore chiamandolo Pierluigi Cappello, poi Cappello, poi P. C., poi Pierluigi in un percorso di azzeramento della distanza che è simile all’azzeramento erotico della distanza: chi si ama prima lo si guarda, poi lo si sfiora, poi lo si tocca. Se non ami un libro è inutile parlarne.

Più di qualcuno (ogni tanto mi faccio prendere la mano: qualcuno, forse, speriamo) si chiederà se queste ultime quattro righe fossero poi così necessarie. Io penso di sì. Perché il romanzo di Cappello non ha propriamente la struttura classica, o usuale, del romanzo e quindi va guardato con uno sguardo obliquo, anatomopatologico e carezzevole insieme. Bisogna amarlo questo libro per cercare di capirlo. Come tutti i libri, forse.

Allora, cinque capitoli. Andiamo avanti uno per volta. L’uomo che viveva con le porte aperte, abbiamo detto, è il primo. E ci racconta del prima, di un prima che ancora non conosciamo nei dettagli, ma tuttavia di un prima. E c’è un luogo, Chiusaforte, e c’è un tempo, dopo il 6 maggio 1976, e c’è un personaggio: Silvio. Ci sono tutti gli elementi necessari e sufficienti per un racconto. Per chi non conosce bene la storia e la geografia del Friuli sono necessarie due precisazioni: il 6 maggio 1976 è la data della prima scossa del terremoto che ha posto fine, per questa regione, a un’epoca e Chiusaforte è un paesino del Canal del Ferro, quello che da Carnia porta verso Tarvisio. Silvio è un cestaio, uno che costruiva gerle, strumenti necessari per la vita di Chiusaforte prima del terremoto, per andare in montagna e trasportare a valle il fieno, per trasportare le lenzuola a risciacquare al torrente, per trasportare il letame. Per ogni trasporto una gerla diversa. Silvio, anche dopo il terremoto che ha spazzato via una civiltà insieme alle case, si ostina a fare ancora, con perizia millenaria, oggetti che non servono più. E Pierluigi, bambino di una decina d’anni, lo osserva incantato. E Pierluigi, uomo fatto, ci riflette su e dice: E oggi, in questo bel giorno di settembre, mentre la luce scalda la siepe dalla parte della strada ed entra l’odore dell’erba dalla porta socchiusa, penso, con qualche presunzione, che ci sia un legame tra il suo intrecciare e il mio scrivere: come lui sceglieva una a una le sue bacchette di salice, così io scelgo una a una le parole.

E in questo richiamo si intrecciano di nuovo le vite e i ricordi: non sono solo fumi di memoria, ma senso della vita. Ed è così che si arriva al secondo capitolo, Il tempo che ci vuole, che attacca proprio con una serie di considerazioni, riflessive e poco narrative, sulla scrittura e sul tempo. Tutto il libro è fatto così: vive di un’alternanza di elementi meditativi che d’improvviso si aprono su squarci narrativi vividi da cui emergono personaggi a tutto tondo: nel primo capitolo si è trattato di Silvio, qui si tratta della figura del padre di Pierluigi. Però il capitolo è più complesso perché questa figura del padre, di cui dirò tra poco, è compresa dentro un tempo presente, il tempo del ricordare, il tempo del dopo quel qualcosa che ancora non è stato detto, che avvolge il ricordo donandogli profondità. Però il vero protagonista, la vera protagonista del capitolo, è la lavatrice. Per chi non ha vissuto gli anni sessanta, e in alcuni luoghi anche i primi anni settanta -perché la storia si intreccia sempre con la geografia- non può capire cosa sia la lavatrice.

La lavatrice è il progresso. Ma davvero. È non andare a risciacquare le lenzuola al lavatoio. È, per la donna, l’inizio della fine della schiavitù antica del bucato. E paradossalmente qui il grande sacerdote di questo rito di trasformazione è il padre. E questa è una parte da antologizzare. Se potessi la riporterei per intero. La discesa dal colle verso il paese del bambino e del padre, una domenica mattina, ha qualcosa di epico, senza neppure un graffio di retorica. Il padre in canottiera, con i guanti da lavoro, issa sulla schiena la lavatrice -avete mai spostato una lavatrice?- e la trasporta fino a casa, la testa china, lo sguardo concentrato sulla punta delle scarpe.

Ma l’epica, si sa, è anche maledizione degli dei. L’estate di cui si parla è l’estate del 1975, l’ultima prima del terremoto. Il 6 maggio del 1976 alle 21.02 il terremoto schianta il Friuli. E anche la lavatrice del padre di Pierluigi. La maledizione degli dei si è attuata: Scendemmo il colle dalla parte più selvaggia, quella rivolta verso l’uscita della galleria, per evitare il borgo pericolante. Eravamo sei persone in tutto: mia madre davanti, con mio fratello piccolo in braccio, accanto a lei la zia, dietro mio padre sorreggeva la nonna, che non avevo visto mai così disarmata. […] Mi voltai più volte scendendo, e a poco a poco vidi scomparire la grande casa che non era stata fermata da due guerre. Termina così la piccola Eneide di Pierluigi, la sua fuga da Troia.

Si può tornare all’adesso, al dopo.

Il terzo capitolo ha per titolo Ogni sguardo è moltitudine. Piove spesso in questo capitolo. Piove, o nevischia, a p. 55, la prima del capitolo: è neve pesante che si fa subito acqua e poltiglia di foglie, e si associa all’infermiere che aiuta Pierluigi per le sue necessità, che è appena andato via. Piove anche a p. 79: è una pioggia saltellante sulla lamiera delle grondaie, anch’essa batte sulle foglie morte ai piedi dell’acero, ma è un’altra pioggia che cambia di timbro a seconda di com’è disposta la foglia che colpisce: fa stare svegli, induce all’ascolto. Piove anche a p. 83, ma è una pioggia cattiva.

Come mai la stessa pioggia, dello stesso giorno cambia così repentinamente? Della prima abbiamo detto; la seconda è abbinata alla professoressa Agolzer. Questo è un altro personaggio straordinariamente vivo che balza fuori come un pop-up dalle pagine di Questa libertà. Rosa Agolzer è professoressa di scienze e scientificamente si accosta alle parole, anche troppo forse, certo dà carne alle parole vacue, impone la precisione, ma ignora che le parole sono materia, una materia molto strana, composta da suono e da silenzio, e che c’è un altro modo di usare le parole con precisione: è un modo che dà una forma tangibile all’indeterminatezza dei sentimenti e li radica, nero su bianco, nelle pagine dei libri.

Ma abbiamo una terza pioggia da analizzare: la pioggia cattiva: a ogni ventata picchia più forte sui vetri delle finestre, è la pioggia di Addio alle armi, la riconosco. Per mezzo di quella pioggia reale emerge dalla memoria una lettura -faceva freddo e pioveva in quell’ottobre/novembre 1917 dopo Caporetto- ed emergono i soldati della caserma Zucchi, la caserma alpina di Chiusaforte, le facce rosse e congestionate, gli elmetti troppo grandi, le uniformi sformate dei soldati; nel romanzo come nella realtà di fronte a casa. Vita e letteratura sono la stessa cosa, parlano ognuna dell’altra.

Ho usato, per raccontare questo terzo capitolo del romanzo di Cappello molto spesso le sue parole: le ho ricomposte e ricucite. Ho evitato troppi corsivi non per dissimulare le estrapolazioni ma per non appesantire inutilmente il testo. Chi conosce il romanzo avrà già riconosciuto i prestiti. Le parole, d’altronde, sono sempre in prestito.

Se il terzo capitolo ha viaggiato dal dopo al prima, il quarto, Tutto il mondo al di là delle montagne, si accovaccia attorno a un personaggio straordinario: il venditore di enciclopedie. E siamo tornati al 1975, l’anno prima del terremoto, l’anno della lavatrice. Per i libri però è in attesa un altro destino. Pierluigi ci presenta il venditore di enciclopedie come un imbonitore da baraccone, ma non come un ciarlatano: come un venditore di sogni, che è tutta un’altra cosa, uno che ti vende una lampada magica dentro la quale poi trovare Pasteur, Darwin e Newton, Canne e Austerlitz, il feroce Saladino e l’assedio di Bisanzio. Ce l’ho avuta anch’io un’enciclopedia così. La mia si chiamava Conoscere e aveva delle bellissime illustrazioni. Mi ricordo benissimo quelle delle macchine d’assedio dell’epoca romana. Ognuno ha avuto nella sua vita un libro per sognare. Per i genitori era un momento decisivo: che progetti hai per tuo figlio? Vuoi farlo studiare? Forse più che a te l’enciclopedia serviva ai tuoi genitori. Erano chiamati lì, davanti al venditore porta a porta di enciclopedie, a decretare il tuo futuro. Almeno per quanto di loro competenza.

Ed enciclopedia fu.

Ma c’è un altro personaggio importante in questo capitolo: la maestra del post-terremoto: si chiamano così in Friuli gli anni a cavallo tra settanta e ottanta. Fu in questo clima di ricostruzione morale e intellettuale, che la maestra incoraggiò alcuni di noi a partecipare a un concorso letterario rivolto alle scuole elementari della zona. Ecco un passaggio chiave: dalla lettura alla scrittura. Il premio per il vincitore, e Pierluigi vinse, fu Guida agli aeroplani di tutto il mondo. Compare così, per caso, d’incanto, il volo nella vita di un bambino. Fantasticare e volare non sono sinonimi? Io, commenta Pierluigi in conclusione, appartenevo al cielo.

E adesso siamo arrivati all’ultimo capitolo: il più arduo per chi scrive, il più duro per chi legge: Sangue e ossigeno. Il rischio è il medesimo: farsi prendere dall’emotività. Perché siamo arrivati al dunque, a quello che c’è, che c’è stato tra il prima e il dopo. All’incidente. Pierluigi lo racconta così. … due ragazzi si erano schiantati in motocicletta contro uno sperone roccioso, percorrendo una strada montana a una velocità da incoscienti. Punto. E su questo aspetto della vicenda scende il silenzio, un silenzio che coinvolge anche l’altro ragazzo, del quale sappiamo poche righe sotto che nell’incidente c’è morto, ma di cui ignoriamo perfino il nome. E teniamolo a mente questo particolare perché tra un po’ ci tornerà utile.

Ma qui cominciano i problemi anche per il lettore, e non solo per tenere il ciglio asciutto. La notizia dell’incidente compare a p. 127, ma il capitolo comincia a p. 107. Cosa c’è dentro quelle venti pagine? C’è la storia di un ragazzo che frequenta a Udine il Malignani -che sia un istituto tecnico, l’istituto tecnico, non serve dire, ma che frequenti la sezione aeronautica invece sì-, che pratica l’atletica leggera, che si alza presto per prendere il treno delle sei e andare a Udine e allenarsi, che ormai si è allenato anche alla città, non sempre accogliente con chi arriva da fuori, che legge ancora tanti libri, anche versi. Uno come tanti a sedici anni. Poi l’incidente: 11 settembre 1983, domenica. Queste pagine servono a comunicare la normalità della vita di un ragazzo che sta scoprendo il mondo, che vuole salire in volo per allargare l’orizzonte che le montagne precludono. Ma le montagne, se le sali, quell’orizzonte lo allargano. Le cose però non vanno così. La storia normale di quel ragazzo, narrato in questo capitolo in terza persona, si interrompe. Perché in terza persona? Non è una domanda tecnica, fredda. Perché Pierluigi parla di sé, del momento più decisivo della sua vita in terza persona? Come se parlasse di un altro?

Proprio come se parlasse di un altro.

Finisce un Pierluigi e ne comincia un altro, e il secondo deve riconoscere il primo, rifare amicizia con lui. E ci mette un po’, un po’ di pagine. Finalmente a p. 136 Pierluigi si definisce nuovamente “io”.

Io ho lasciato l’equilibrio del mio corpo su un tratto d’asfalto di una strada di montagna tanti anni fa.

Solo a questo punto può essere raccontata la storia della convalescenza, della riabilitazione, del recupero di alcune funzioni vitali. Il protagonista-autore può narrare e il lettore può tollerare il racconto, a cominciare dalla diagnosi: precisa, tecnica, dettagliata, feroce. Le ultime trenta pagine sono il racconto della presa di consapevolezza, psicologica e reale, della nuova vita. Tutto è ambientato dentro un ospedale, un luogo di incontro, di condivisione collettiva del dolore. Ci sono altri ragazzi nel reparto: i ragazzi della Fisiatria Nord: il tipo da spiaggia, quello della maglietta nera dei Motorhead… Tutti -anche loro- senza nome, come se lì non fosse più così necessario. Neppure narrando della scuola erano stati fatti i nomi dei compagni, ma l’impressione è che nel passaggio dalla scuola all’ospedale si passi dal generale indistinto al corale, là, in fondo, gli studenti erano tutti uguali per un breve periodo per poi avviarsi verso un futuro per ciascuno diverso, qui ognuno ha una sua personalissima storia ma anche qualcosa di davvero comune che funziona da legante. Per l’oggi, per il periodo della degenza, poi non ci vedremo più, avremo, ciascuno, troppe cose a cui pensare.

E d’improvviso anche qui ricompaiono i libri, a cominciare da Moby Dick. I romanzi, commenta Pierluigi, nessuno escluso, sono viaggi; e il pensiero quindi può volare tra le bettole di New Bedford e il Campo Ceclis di Chiusaforte: Insomma dal libro alla mia testa, New Bedford, Nantucket e Chiusaforte diventavano tre astri, l’uno dall’altro illuminati. E i libri, oltre che viaggi, sono anche degli specchi, e ne servono molti per riconoscersi, fino ad avere l’impressione che quelle parole siano state scritte proprio per noi e diventino il sangue e l’ossigeno -il titolo del capitolo, p. 165- che attraverso la carne lasciano l’idea che, in qualche caso, il dolore può essere compreso.

A poche pagine dal termine Cappello sintetizza efficacemente tutta la storia, e ciò che anch’io ho tentato di dire: la linea continua tra la vita di prima e la vita di dopo è stata la letteratura. Quanto ciò sia vero e materialmente concreto lo si capisce bene dall’ultimo capoverso.

Quando Cortez sbarcò sulle coste del Messico, fece bruciare le navi. […] Nel momento in cui mio padre prese la borsa da viaggio, io, senza la ferocia di Cortez, con una spinta decisa alla carrozzina, lasciai bruciare le mie caravelle alle spalle. Davanti, la porta automatica si spalancò su un continente ignoto.

Nico Cappelletti